Séminaire interdisciplinaire de bioinformatique

BIF7002

Rapport de la conférence du 21 mars 2007

Par Mr. Pierre-Étienne Jacques

Exploitation des données de localisation génomique

(les puces à ADN)

Préparé par :

Yaovi Kounasso

Zahra Foundou

Table des matières

1- Introduction

2- Les puce à ADN

3- Fabrication

d'une puce à ADN

4- Les domaines d'application des puces à ADN

5- Les Applications des puces à ADN

- 5.1 les facteurs de

transcription

- 5.2 la

localisation des sites d'intéraction de protéines avec la chromatine

- 5.3 les nucléosomes

- 5.4 les protéines histones

- 5.5 modification des histones

- 5.6 localisation des H2A.Z

- 5.7 problèmes liés aux

spots

6- Les analyses

statistiques

7- Conclusion

Bibliographie et références

1. Introduction

À l'instar des méthodes traditionnelles de localisation des gènes (

exemple Southern blot, Nordern blot) qui ont leurs champs d'action limités à

quelques gènes, la technologie de puces à ADN permet de mesurer simultanément

et quantitativement l'expression relative de plusieurs milliers de gènes, voir

du génome.

Dans ce rapport, suite à la présentation de Monsieur Jacques, nous allons dans

un premier temps mettre l'accent sur les technologies et l'utilisation des

puces à ADN. Nous attarderons ensuite sur certaines applications de cette

technologie en nous basant sur des exemples précis. Pour en finir nous serons

conduits à analyser des données obtenues en utilisant des puces à ADN à haute résolution.

2. Les puces à ADN

Décrite en 1995 par Schena M et al. La technologie de puces à ADN

est devenue un outil majeur de recherches, incontestable dans la communauté

scientifique. Cette technologie de pointe qui combine les avancées de la

technologie de l'information et les acquis de la science de la vie, permet en

un temps record de présenter des résultats fiables, précis et intéressants.

2.1. définition d'une puce à ADN

Est un ensemble de molécules d'ADN fixés

sur une surface qui peut être du verre, du silicium ou du plastique. Cette

biotechnologie récente, permet de visualiser les gènes exprimés (transcrits

dans une cellule d'un tissu donné.

|

Lame de verre (microarrays) |

Filtres haute densité (macroarrays) |

Puces à oligonucléotides |

|

|

|

|

fig1: Les différentes sortes de puces ;

extrait de DNA microarray principale

Les méthodes de

puces à ADN reposent sur les techniques d'hybridations simultanées sur un

support de taille réduite (quelques cm2), utilisant de l’ARN comme

substrat.

Bien que partant d’un principe de base commun, certains puces à ADN se

distinguent sur trois (3) points essentiels :

la nature du support le support peut être en verre ou en nylon.

le système de détection : Radioactivité, colorimétrie,

fluorescence.

Le choix des sondes et la technique d’hybridation: L’utilisation

des fragments de ADNc ou des oligonucléotides et le choix du système de détection,

contribuent à connaître les différents microarrays.

Le

support

Le support le plus utilisé est réalisé sur des lames de verre d’un format

allant de 1 à 10 cm2. Le choix de lames de verre se justifie dans la

mesure où ce support permet une approche miniaturisée, avec de très hautes

densités (plusieurs dizaines de milliers de spots par cm2) et est

adapté pour de faibles quantités d’ARN.

Les filtres en nylon sont moins coûteux, mais moins utilisés. Malgré leur

pouvoir d’être réutilisés et leur grande sensibilité, la densité des spots est

limitée.

Le système de détection

La technique de détection la plus répandue est la fluorescence. Elle permet une

bonne sensibilité de détection du signal tout en étant facile à manipuler

contrairement à la radioactivité.

Notons que deux types d’approches sont envisagés en fonction de l’utilisation d’un

ou deux marqueurs.

L’approche non compétitive : utilise deux échantillons qui sont

marqués avec le même fluorochrome, exemple phycoérythrine pour la technologie

Affymetrix. Chacun des échantillons est hybridé sur une puce séparément. L’intensité

du signal est proportionnelle à l’expression du gène correspondant.

L’approche compétitive: Est basée sur la technique d’hybridation

compétitive.

Les deux échantillons sont marqués chacun avec un fluorochrome différent, par

exemple cyanine 3-CTP (Cy3) et cyanine 5-CTP (Cy5). C’est la stratégie adoptée

par Agilent Technologies et autres fournisseurs.

Les deux échantillons sont mélangés en proportions équivalentes. Lors de l’hybridation

sur la puce il y a compétition pour l’appariement à la sonde immobilisée sur le

support solide. De cette manière on mesure directement un ratio entre le signal

fluorescent émis par l’échantillon marqué en Cy5 et celui de l’échantillon

marqué en Cy3.

2.2. le choix de séquences sur les spots et le type

d'hybridation

Les puces à ADN :

Les fragments de ADNc utilisés sont de quelques centaines de bases. Ils sont

immobilisés sur les supports par des liaisons chimiques covalentes. Un désavantage

de cette méthode est que, ces fragments d'ADNc ne correspondent pas nécessairement

à des gènes identifiés. L'utilisation de banques de données nécessite un

stockage soigneux des clones de ADNc et des produits d'amplification utilisés.

De plus il faut un contrôle minutieux des séquences, ce qui est parfois

fastidieux.

Les puces à oligonucléotides :

Les sondes sont des oligonucléotides de synthèse de 25 à 80 bases. Les séquences

choisies sont optimales pour hybrider chaque gène-cible (intensité, sensibilité

et spécificité). Notons que ce type de sondes est utilisé uniquement pour la détection

de gènes connus séquencés.

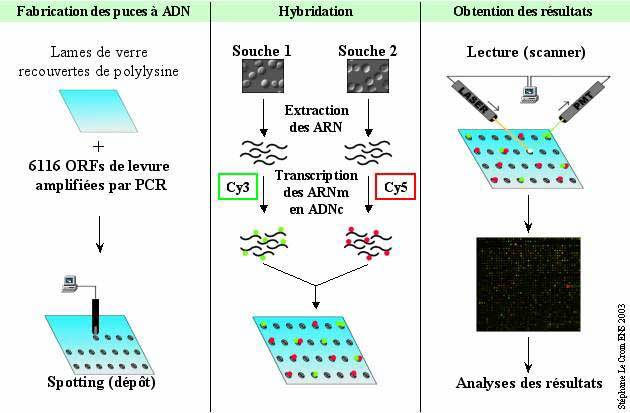

3.

Fabrication d'une puce à ADN

- des fragments d'ADN amplifiés par la

technique PCR, déposés sur une lame de microscope recouverte de polylysine

(sonde)

- la polylysine assure la fixation de l'ADN

- l'ADN est dénaturé avant l'hybridation, pour

qu'il se trouve sous la forme simple brin sur la puce.

- l'accrochage est effectué au brin complémentaire

contenu dans la cible

- NB/ il existe d'autres tubes de puces que

celles sur lames de verre :

- filtres haute densité (macroarrays)

- lames de verre (microarrays)

- puces à aligonucléotides

- les molécules d'ADN fixés sur la lame sont

appelées des sondes

- des milliers de sondes peuvent être fixés

sur une même puce.

fig2: Les étapes de fabrication de puces à ADN; Extrait du doc. de Stéphane

le Crom et Philippe Marc

3.1.

Hybridation

§

les ADN (vert) et les ADN (rouges) sont mélangés (cibles) et placés

sur la matrice simple brin déposés (sonde)

- la puce est inculpée une nuit à 60o

§

à cette température, un brin d'ADN qui rencontre son complémentaire

s'apparie pour donner de l'ADN double brin

- les ADN fluorescents vont s'hybrider sur les

gènes déposés

fig3: Hybridation ADN ; Extrait du doc. de Stéphane le Crom et Philippe

Marc

Un lien vers une animation:

http//:www.Cea.fr/UserFiles/File/Animations/aLaLoupe/biopuce/puceAdn.htm

4. Les domaines d'application des puces à ADN

Les domaines

d'applications des puces à ADN sont très vastes et touchent un large marché tel

que :

- la recherche biologique ( génomique

fonctionnelle)

- la recherche pharmaceutique

- le génotypage

- le diagnostic des maladies

- les contrôle agroalimentaires et industriels

- l'environnement

- identification et expertise médico-légale

5. Application des puces à ADN

5.1.

Les facteurs de transcription

Lors de la comparaison d’une expérience des profils d’expression

entre une souche sauvage et une souche mutante pour un facteur de

transcription, on remarque souvent qu’une portion importante des gènes

différentielle ment exprimés est souvent le résultat d’effets indirects.

Tandis que la localisation génomique, appliquée par exemple au même facteur de

transcription permet quant à elle d’identifier les cibles directes.

Impact (indirect ) de la mutation d'un

facteur de transcription dans une expérience de comparaison de profils

d'expression

fig4: Régulation

de gènes ; extrait de l'exposé de

J. Étienne Jacques

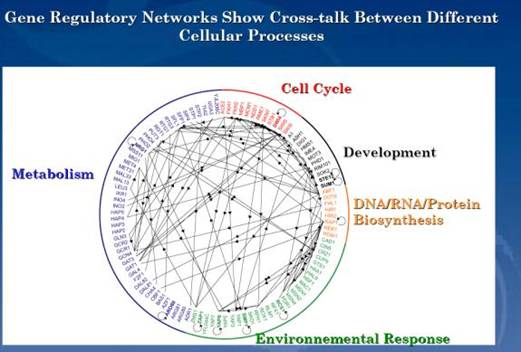

Tous les facteurs

de transcription (à la périphérie du cercle) ont été localisés directement sur

le promoteur d'autres facteurs de transcription pointés par les flèches (le

promoteur de plusieurs autre gènes est également lié directement mais seulement

les interactions impliquant des facteurs de transcription sont montrées) .

Structures des réseaux régulateurs entre les différents

facteurs de transcription

fig5: Structure

des réseaux régulateurs ; extrait

de l'exposé de J. Étienne Jacques

Par exemple, le facteur de

transcription Rox1 (cercle bleu) s'attache directement sur le promoteur du gène

YAP6 (rectangle rouge) pour le réguler, alors que sa protéine Yap6 (aussi

facteur de transcription) régule en boucle de façon directe le gène ROX.

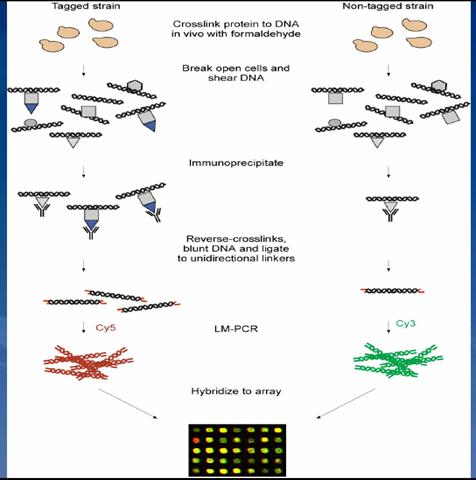

5.2.

La localisation des sites d'interaction de protéines avec la chromatine

La méthode ChIP-on-Chip (Chromatin-ImmunoPrecipitation on Chip), a été

inventée dans le but d’identifier des sites d’interaction de protéines

avec l’ADN génomique.

Cette méthode est plus utilisée chez la levure du boulanger. Pour

des raisons suivantes :

Le génome est de taille restreinte et la faible proportion des régions

intergéniques facilite la construction de puces contenant ces régions, qui sont

les cibles de facteurs de transcription.

Quelques études

faites sur les facteurs de transcription.

Une étude de grande envergure sur plus de 100 facteurs de

transcription marqués d’un épitope Myc (sur 161 protéines décrites dans la base

de données YPD 7 comme ayant une activité de liaison à l’ADN et de

transcription) a réalisé en 2002

fig6: Interaction de protéines avec ADN; extrait de l'exposé de J. Étienne Jacques

![]()

fig7: Interaction de protéines avec ADN ; extrait de l'exposé de J. Étienne Jacques

Principe du « ChIP-on-Chip

Principe du

fonctionnement de ChIP-on-Chip

Fixation des protéines de manière covalente à l’ADN génomique par un traitement

au formaldéhyde

Fragmentation

de l’ADN et incubation de l’extrait cellulaire avec un anticorps spécifique de

la protéine d’intérêt (ou spécifique d’un

épitope avec laquelle la protéine aurait été marquée au préalable).

La purification par immuno-précipitation permet d’isoler la protéine d’intérêt

avec les fragments d’ADN qui lui sont associés.

5.3. Les Nucleosomes

La substance

chimique qui constitue les chromosomes s’appelle la chromatine. C’est un mélange

de DNA et de protéines. Cette substance est composée de particules appelées « nucléosomes »

empilées les unes au-dessus des autres selon le modèle dit en «

collier de perles».

5.4. Les Protéines Histones (cœur du nucléosome)

Ce sont des protéines basiques, riches en acides aminés tel que l’Arginine

et la Lysine. Elles sont donc riches en charges positives ce qui leur permet de

former des liaisons ioniques avec le DNA (qui porte de charges négatives dues

aux fonctions acides libres des molécules d’acide phosphorique). Le cœur de L’histone

est formé en réalité d’un octamère comprenant 2 copies des histones H2A, H2B,

H3 et H4. Une 5e Histone, H1, ne fait pas partie du nucléosome mais

interagit avec le DNA de 2 nucléosomes contigus. Les histones peuvent subir des

modifications covalentes réversibles : acétylation, phosphorylation,

ribosylation, l’ubiquitination. Cette possibilité de changement rapide et réversible

joue certainement un rôle important dans la physiologie.

fig8: Organisation des histones; extrait de obiweb.bcgsc.ca/medgen

H1 servent à relier les nucléosomes les uns aux autres de façon à forme une structure spirale plus compact.

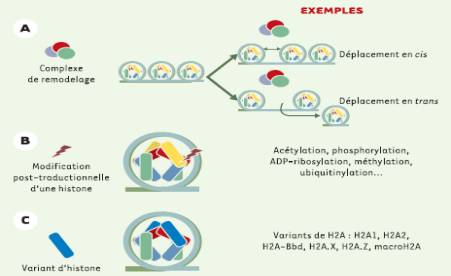

fig9: Les voies

de modification du nucléosome ;

extrait de Md/Sc 203; 19:1137-45

Les trois voies de modification du

nucleosome

a) déplacement en cis ou en trans. Des nucleosomes par un complexe de

remodelage.

b) modification post-traditionnelle des extrémités des histones

c) substitution d une histone conventionnelle par un variant.

5.5. Modification des Histones

fig10:

Modification des histones; extrait de l'exposé de J. Étienne Jacques

Ce schéma nous renseigne sur différentes modifications dans

les histones : méthylation (M), acétylation (Ac),phosphorylation (P),

ubiquitination (Ub)) caractérisées sur quelques-uns des résidus (lysine (K), sérine

(S), arginine (R)) des queues des histones H2B, H3 et H4. Ces modifications

jouent des rôles biologiques très distincts, qu'il est par conséquent très

important de pouvoir les caractériser indépendamment. Il existe présentement

des anticorps très spécifiques permettant leur localisation génomique.

5.6.

Localisations de H2A.Z (chez la levure de boulanger)

Le gène qui

code pour la H2A.Z est retrouvé chez certains organismes comme S. pombe, S. cerevisiae et Tetrahymena

Sa transcription est contrôlée au cours du cycle cellulaire et dépend en

partie de la réplication.

Notons bien que chez les mammifères, son expression de la H2A.Z, n’soit pas couplée de la synthèse

de l’ADN.

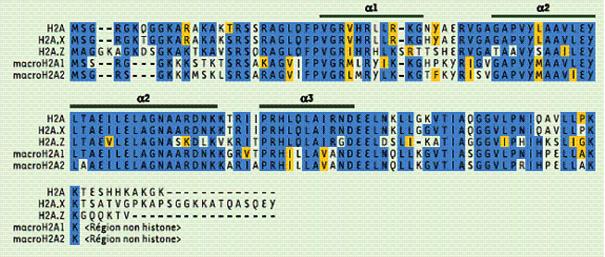

La séquence peptidique du variant

H2A.Z présenterait 60% d’homologie avec

celle de l’histone H2A et 90% d’homologie inter-espèce. Cette variante jouerait

un rôle très important dans des fonctions spécifiques liées à la prolifération,

la différenciation et le développement

Pour en conclure, H2A.Z semble jouer un rôle à la fois positives et

négatives sur l’expression des gènes.

fig11:

Comparaison des séquences des histones humaines; extrait de Médecine/Sciences

203; 19:1137-45

Comparaison

des séquences des histones humaines de la famille H2A

Les résidus identiques sont figurés en bleu et les résidus similaires en jaune.

L’alignement

a été réalisé avec le programme CLUSTALW .

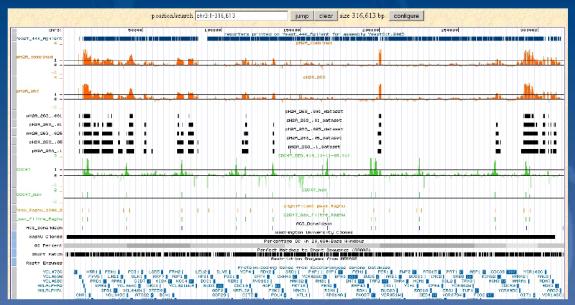

fig12:

Localisation des H2A.Z ; extrait de

l'exposé de J. Étienne Jacques

Chaque barre verte représente

l'emplacement d'un oligonucléotide spécifique dans le génome. L'intensité représente

l'enrichissement de chacun de ces emplacements pour la variante d'histone

H2A.Z. On remarque la présence d'un maximum d'enrichissement en amont de chaque

gène (dans le promoteur) alors qu'on ne retrouve pratiquement pas de H2A.Z dans

les régions codant et en aval des gènes.

5.7 Problèmes liés

aux spots

fig13: Défauts de spots; extrait de UMR144 CNRS – Institut Curie

(a) spots réguliers ; (b) spots en anneaux ; (c) spots irréguliers

dus à un mauvais calibrage du robot ;

(d) spots trop petits ; (e) spots gonflés dus à une mauvaise

purification des produits de PCR ;

(f) particules rouges dans les spots indiquant une surface de polylysine

abîmée.

Pour éviter ces problèmes liés aux spots, toujours

dans le souci de localiser tous les

gènes identifiés et d’économiser le temps et l’argent, l’équipe de recherche dans

laquelle travaille M. Jean Étienne

Jacques a dû fabriquer de plus

des spots adaptés aux exigences de leur travail. Ces puces sont non biaisés

mais force est de constater que selon les explications données par M. Jacques, on note certains non-appariements.

6.

Les analyses statistiques

Filtrage primaire des données : Il

existe différents types de logiciels d’extraction permettant de repérer

visuellement les spots non exploitables. Ceci se fait grâce à un système de

balisage qui assigne un code numérique selon la qualité du spot considéré, afin

de faciliter le filtrage des données non significatives.

C'est l'exemple du logiciel GenePix Pro, où le chiffre « 0 »

correspond par défaut à un spot exploitable, « –100 » à un spot

défini mauvais « –50 » non détecté par le logiciel et « –25

» à un spot défini vide par l'utilisateur.

Le calcul des ratios d’expression :

Il existe plusieurs méthodes de calcul du ratio d’expression: ratio des

intensités moyennes, médianes, régression linéaire.

Notons que le niveau d’expression relatif de chaque gène est estimé par la

valeur du ratio d’expression calculé à partir des intensités des signaux en

rouge et en vert.

A = intensité médiane du spot i en rouge C = intensité médiane du

spot i en vert

B = médiane du bruit de fond local en rouge D = médiane du bruit de fond

local en vert

|

|

Rr/v (i) = (A-B)/(C-D)

Pour manipuler et analyser les données, les

ratios d’expression sont usuellement transformés dans une échelle logarithmique

: log2(r/v). La raison de cette transformation est que le logarithme permet de

transformer le ratio d’expression en une fonction linéaire, symétrique de –

l’infini à + l’infini, centrée sur 0 et additive, ce qui facilite les analyses

statistiques.

fig14: Analyse statistique ; extrait de l’exposé de J-Étienne Jacques

Sur le

schéma du logiciel d’analyse, on voit certaines espaces vides (ligne bleue en haut). Cela

représente les données non significatives, dues soit aux problèmes de défaut de spots, ou aux

problèmes liés à des contaminations, ou

soit aux problèmes de réglage de lumière (intensité)….

Il est très regrettable que l’on

ne puisse pas tester le fonctionnement de ce logiciel pour mieux comprendre le

bien fondé des choses.

7.

Conclusion

Le défi dans

la réalisation d’un projet de puces à ADN est de pouvoir garantir la fiabilité du

processus, tout en augmentant les performances et en assurant la sécurité

analytique de l’ensemble. Un bon choix des matériels, s’assurer d’une bonne

interprétation des données et des

analyses statistiques afin de

fournir une bonne documentation.

Malheureusement

les réponses attendues ne sont pas toujours à la hauteur, car certains facteurs

tels que l’environnement, les contaminations, les problèmes techniques pour n’en citer que ceux

là, rendent les choses difficiles. Et cela pourrait être un obstacle à

l'utilisation des puces à ADN en terme d’application clinique. Mais l'avenir

est promoteur.

On s'attend

un jour à ce que les puces à ADN deviennent des vrais outils utilisés dans des

recherches cliniques.

L’exposé de M. Jacques, en générale a été intéressant. Nous le remercions pour

les aspects théoriques et pratiques enrichissants, pour l’explication apportée

sur sa propre conception des puces (non biaisés ), la fabrication de ces puces au Labo et l’utilisation de

cette technologie pour ses recherches réussies.

Malheureusement

ne sommes pas en mesure de tester les logiciels utilisés par M. Jacques pour

les analyses statistiques.

Références